소설가 조정래는 그 긴긴 소설들을 모두 육필로 썼다. 벌교에 갈 때마다 들르는 그의 문학관에 가면 <태백산맥> <아리랑> <한강>의 육필 원고지가 거짓말 조금 보태 각각 내 키만큼 쌓여 있다. 볼 때마다 기가 질렸다.

감옥에 오면 별다른 도리가 없으니 많은 이들의 로망인 손으로 글쓰기가 절로 될 줄 알았다. 그렇지만 웬걸, 다른 이들은 어떤지 몰라도 나는 글이 써지기는커녕 손 밑에 키보드(이 단어를 생각해 내는데 한참 걸렸다)가 없으니 사고가 정지하는 기분, 학교 다닐 때 펜글씨 평가는 하지 않아도 ‘1분에 몇 타를 치는지는 꼬박꼬박 시험을 봐서인가? 책상 밑으로 손을 넣어서 문자 메시지로 또 채팅으로 수다를 떠는 게 익숙해서인가? 심지어 애인과 싸울 때도 보다 평화로운 싸움을 위해서 그리고 다른 이들에게 들키지 않기 위해, 가장 중요하게는 증거가 남는 대화를 위해 입이 아닌 손(주먹 말고)으로 화난 마음을 담아 애꿎은 키보드를 두드리기도 했었지. 아마 조정래 선생도 나처럼 키보드와 친하게 자랐다면 그의 문학관엔 산더미 같은 원고지 대신 노트북 한 대가 놓여 있었을지도 모를 일이다.

소설가 김훈처럼 칼로 연필을 깎아 빈티지한 삘로 글을 쓰면 짧고 단호한 문장이 나오지 않을까 헛된 망상을 해보지만, 감옥에선 칼을 사용하는 게 금지돼있기에 통과. 어쩔 수 없이 플라스틱 샤프를 꼬나쥐고 글을 적는데, 머릿속에 명멸하는 산만하게 떠오른 생각의 파편들을 손의 속도가 따라가지 못한다. 그 생각의 흔적이라도 기어코 느린 글씨로 붙잡아 적어 놓으니 이게 글인가 메모인가? 이것들을 그래도 글의 형식을 갖춰보겠다고 낑낑대다 보면 아주 약간은 있을 줄만 알았던 영감들은 어느새 증발해버리고 중학교 국어시간 쯤에서 멈춰버린 형식적인 글쓰기의 식상함만이 적혀있다. 파워 트위터리안도 아니었던 내가 140자만 넘어가면 글의 진행이 되지 않는 건 대체 왜일까?

가령 원래 이번 달에 쓰려 했던 주제로 “감옥에서의 여러 규율과 훈육 그리고 ‘파놉티콘’이라는 감시체제는 그것이 완벽하게 이루어졌을 때보다 오히려 그것이 느슨해진 틈새에서 본래의 목적을 달성하기도 하는 것 같다. 그러니까 ‘감옥의 실패’는 푸코가 <감시와 처벌>에서 말하고자 했던 중요한 결론 중 하나일 수도 있는 것이다”는 문장을 적고는 도저히 펜이 나가질 않는 것이다. 그러게 수습이 되지 않는 조작들을 붙잡고 낑낑대다 보면 손가락이 아파진다. 이럴 줄 알았으면 학교 다닐 때 미리미리 연필 잡는 법이나 제대로 연습해 놓을 껄 생각해보지만, 근데 어릴 적 나는 커서 ‘세상의 중심’이 될 줄로만 알았지 감옥에서 플라스틱 샤프로 글을 쓰게 될 줄을, 차마 꿈엔들 알았으랴?

키 188의 거구가 방에 엎드려 글을 쓰자면, 그건 '평화주의자'라고 해놓고선 싸우자고 선전포고를 하는 셈이므로 양반다리를 하고 글을 쓴다. 한 시간만 지나면 ‘에구구 허리야, 아이고요 무릎이야.’ 엄격했던 7번 방*에선 조금만 자세를 흩트려도 신입이 어디서 편한 자세로 앉느냐고 혼났기에 화장실 옆 내 자리에서 양반다리로만 있었다. 5일째 된 날 바닥에 피가 흘러 어디서 나온 건가 봤더니 유난히 튀어나오는 내 오른쪽 복숭아뼈 살갗이 짓눌려 있었다. 더운 날씨에 2주간 고름을 짜내야 했다. ‘앉은뱅이 징역’이라고 온종일 앉아있는 게 이리도 고역이라니. 이것이 정녕 양반의 자세라면 <양반전>에서 양반 어려워서 못 해먹겠다고 도망간 부자의 심정이 이해가 갈법하다. 계급제도 철폐하라고 마르크스 선생이 말했던가? 옛날엔 다 이렇게 하고 살았다는 한 ‘형님’의 훈계엔 ‘옛날엔 무릎하고 허리 60년 쓰면 오래 쓴 거지만 지금은 100년 동안 써야 한다고!’라는 항변이 턱밑까지 차오른다. 평균수명 100세 시대! 감옥에도 책상과 의자를!

아직은 출역(일)도 하지 않고 하루 종일 방에 있는데 빠브기는 왜 그리 바쁜 것인지. 삼시세끼 차려주는 밥에 밥 먹고 어디 갈 데도 없건만 조금만 천천히 밥을 먹어도 쿠사리를 먹는다. 밥 먹고 나면 커피와 과자 빵을 챙겨 먹으며 감옥 내 최대 관심사인 당 수치와 콜레스테롤을 논하며 시간을 보낸다. 간식의 향연에서 빠질라치면 좁은 방에서 어데 피할 데도 없고 개인플레이 한다고 욕만 실컷 먹는다.

유일하게 밖에 나가는 시간인 운동시간, 글쓰기를 하기 위해 마라톤을 한다는 하루키 선생을 본받아 비좁은 모래 운동장을 뛴다. 앞사람의 하얀 런닝 등짝이 젖어 숨어있던 용이 빨갛게 충혈된 눈을 드러낼 때쯤 되면 운동시간 끝! 7~8명의 사람 돌아가며 씻고 빨래를 하다 보면 북적북적 반나절이 훌쩍

온갖 드라마와 예능소리에 부질없는 수다소리에 글 쓰는 일을 저녁으로 미룬다. 뉴스까지 챙겨보고 9시에 이불을 펴면 드디어 그것만이 내 세상. 한 시간 정도 끼적거렸을까? 야속하게도 취침시간이라고 불의 밝기를 낮춘다. (안전을 위해 완전 소등은 않는다) 어두운 불빛 아래 아파지는 눈을 부릅뜨고 글을 쓸까 그냥 눈을 감고 내일 아침을 맞을까 고민한다. TV 볼 때 수다 떨 때 공부하고 싶은 사람을 털끝만치는 신경 쓰지 않던 이들이 펜을 종이 위에 스치는 소리에, 종이를 부스럭거리는 소리에, 사소한 움직임에서 날리는 먼지에 그리고 잎사귀에 이는 바람에도 괴로워하며 한껏 예민해지고는 ‘배려’와 ‘공동생활’을 내게 요구한다.

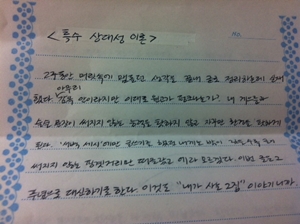

한 것도 없는데 밀려오는 피로함에 억울하고, 자기들에겐 적용되지만 나에게는 적용되지 않는 상대적이고 일방적인 배려에 또 한번 억울함을 느끼다 날짜를 세어본다. 하루는 이렇게 빨리 지나가는데 날짜는 왜 그대로이지? 근데 왜 벌써 원고 마감일이지? 들쭉 날쭉하는 '배려'와 시간의 왜곡에 ‘징역 특수 상대성 이론’이란 이름을 붙이고 있노라면 사람들이 코를 골기 시작 한다. 어서 잠들지 않으면 시끄러워 못 자는 거다. 에라 모르겠다.

덧붙임

본명은 성민, 이리저리 활동하고 살고 여행하다 2013년 11월 18일 입영을 거부하고 병역거부를 했다.