짧게만 뒤돌아봐도 어두운 시절마다 우리에겐 시인이 있고 시가 있었다. 그 어떤 자유와 평등론 보다도 명쾌하고 절절하게 그 말의 의미를 토해내던 시들은 지금 어느 헌책방에 머물러 있을까?

아니다. 그렇지 않다. 고 하중근 씨의 죽음의 진상을 밝히라는 건설노조원들의 외침도, 장애인의 교육권과 활동보조인을 보장하라는 장애인들의 장기 거리 농성도, 치솟는 물가와 추락하는 일자리에 허리 굽는 사람들도 시를 필요로 하고, 한미 FTA에 반대하며 바닷물로 뛰어든 절박함에도, 전쟁과 핵에 반대하는 다급한 발걸음에도 시가 깃들어 있다.

오늘 읽어볼 인권 문헌은 ‘흑인’ 시인 랭스턴 휴즈의 ‘시’다. [이 글에 나오는 시는 1994년 실천문학사에서 펴낸 『자유와 구원의 절규, 검은 영혼의 시인 랭스턴 휴즈』에서 옮긴 것이다. 이 책의 옮긴이는 소설가 박태순.]

▲ 랭스턴 휴즈<출처; www.scannatoa.org>

억압하는 자와 핍박을 당하는 사람은 서로 다른 시각으로 상황을 바라볼 수밖에 없다. 시인이 아닌 ‘흑인’ 시인이 요구됐고, 인간의 삶이 아닌 ‘흑인’의 삶이 얘기돼야 할 이유가 거기 있었다. 랭스턴 휴즈는 1967년 65세의 나이로 죽기까지 수많은 시와 소설, 희곡 등을 통해 억압받는 사람들의 현실을 시원스레 ‘까발리고’ 위로하고 힘을 북돋았다.

흑백의 구분이 분명한 사회에 검은 얼굴로 태어난 운명, 평생 막노동일을 하는 어머니와 흑인의 삶을 증오하고 자학하며 일찍이 멕시코로 도망가 버린 아버지, 그 자신 먹고살고 공부하기 위해 분투해야 할 뿐 아니라 어머니의 수차례 결혼을 통해 갖게 된 가족들을 부양해야 했던 그의 팍팍했던 삶 이야기는 그의 전기에 자세히 나와 있으니 이쯤 해두자.

그의 전기 속에는 대조되는 두 인물이 등장한다. 하나는 그를 실제로 기른 외할머니이고 하나는 일찍이 도망가 버린 아버지이다.

흑인해방운동의 혁명가와 결혼했던 외할머니는 “삶이 너를 괴롭힌다 할지라도 결코 주저앉아서는 안된다”, “네가 원하는 방향으로 삶을 되돌려놓기 위해 고통과 맞서 싸워라”라고 하며 그렇게 싸운 흑인 영웅에 대해 얘기해주는 사람이었다. 반면 아버지는 ‘흑인은 시험을 쳐서 법률가가 될 수 없다’는 현실의 벽을 저주하며 도망친 사람이었다. 그의 전기에 아버지는 “압제자에 대해서가 아니라 압박받는 사람들을 증오하였고, 살인자에 대해서가 아니라 그 피해자를 증오하고 있다. 그의 증오 속에는 흑인으로 태어난 자기 자신도 포함”된다고 묘사돼 있다. 그의 아버지는 편견과 차별을 등지려고 옮겨간 멕시코에서 멕시코 사람들을 ‘게을러빠지고 무식하며 퇴보적인 종자들로 미국의 흑인들과 똑같은 족속’이라고 비웃었다. 억압받는 사람이 억압받는 사람을 저주하는 것보다 더 슬픈 일은 없으며 그만큼 억압에 길들여졌음을 보여주는 예도 없다.

“네가 네 스스로를 노예라고 생각하지 않는다면 아무도 너를 노예로 만들 수 없다”는 말이 있다. 이와 반대로 억압받는 사람들에게 그런 대접을 받아도 싸다고 스스로 생각하게 만드는 힘이야말로 정말 무서운 힘이 아니겠는가. 시인은 그런 힘을 먼저 깨달았을 것이다. 랭스턴 휴즈의 시를 읽으면서 먼저 떠올린 단어는 ‘존중’이다. 그는 흑인들, 나아가 모든 억압받는 사람들에게 자기 자신을 존중할 것, 서로를 존중할 것을 노래했다.

▲ 인종차별이 공공연한 사회에서 흑인들은 '고개를 숙일 것'이 강요되었지만 흑인들은 고개를 꼿꼿이 들고 인종차별에 반대하며 일어섰다.<출처; www.laurentian.ca>

<나의 동포(My People)>

밤은 아름답다

그래서 내 동포의 얼굴도 아름답다

별은 아름답다

그래서 내 동포의 눈동자도 아름답다

또한 아름다운 것은 태양

또한 아름다운 것은 내 동포의 ‘소울(soul)’

(랭스턴 휴즈에 따르면 ‘소울’은 흑인 민중예술의 정수를 총칭하는 것)

<니그로(nigro), 강에 대해 말하다>

나는 강을 안다.

태고적부터, 인간 혈맥에 피가 흐르기 전부터 이미 흐르고 있었던

강을 나는 안다.

나의 영혼은 강처럼 깊게 자라왔다.

인류의 여명기에 나는 유프라테스 강에서 목욕했으며

나는 또한 콩고 강가에 오두막 지어 물소리 자장가 삼았다.

나는 나일 강 바라보며 그 위에 피라밋 세웠고

나는 또한 에이브 링컨이 뉴올리언스로 남행하고 있을 때 미시시피 강이 그에게 들려주었던 노랫소리를 들었으며, 저녁 노을 받아 황금빛으로 물드는 이 강의 진흙 젖가슴을 줄곧 지켜보았다.

나는 강을 안다.

저 태고적부터 아슴푸레하던 강을,

나의 영혼은 강처럼 깊게 자라왔다.

이런 ‘존중’을 바탕으로 한 그의 문학이었기에, 그의 예술론은 다음처럼 표현됐다.

“흑인청년 예술가가 하지 않으면 안될 일은 무엇인가? ‘백인이었으면’ 하고 마음 속에서 속삭이는 소리에 굴종하는 예술로부터 과감히 벗어나자는 것이다. ‘왜 내가 백인이기를 원하는가? 나는 흑인이며, 그것도 위대한 흑인이다’라고 외치고 싶어하는 흑인민중들의 열망을 담아내는 예술로 되돌려놓자는 것이다.”

자신과 서로를 존중하는 인간은 스스로를 고통 속에 던져두거나 내버려둘 수가 없다. 불의한 현실에 대한 도전과 저항을 노래하는 것은 당연하다. 흑인 인권운동이 저항한 불의는 바로 우리의 정의를 위협하는 차별과 가난, 군국주의였고, 그 운동 과정에서 깨달은 것들은 우리의 운동에서도 되새김질된다. 말 뿐인 자유와 평등으로는 아무것도 되지 않는다는 것, 법을 평등하게 하여 흑인과 백인이 같은 식당에 들어갈 수 있는 법을 만들어도 여전히 가난한 흑인은 그 식당에 들어가 먹을 수 있는 돈이 없다는 것, 그런 현실을 타개하지 않고는 인권이란 신기루라는 것, 즉 빵과 자유의 불가분성을 보여준 운동이었다. 또한 착취와 억압에 대한 저항은 억압자들이 정한 윤리규범대로 이뤄질 수 없다는 것을 보여준 운동이었다. 그 운동의 중심에서 같이 노래한 시인의 시는 면도날처럼 날카롭다.

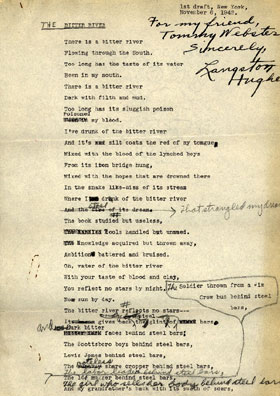

▲ 랭스턴 휴즈의 시<출처; www.kclibrary.org>

<민주주의>

민주주의는 결코 오지 않는다

오늘에나 금년에는

결코 오지 않는다

순종이나 공포에 매달리는 한

나는 너희들과 마찬가지로

권리를 가지고 있다

당당히 두 발로 딛고 서서

내 땅을 가져야 하는 권리

나는 저들의 이야기를 듣는 데 신물이 난다

일이 되어가는 대로 놓아두자는 따위의 말

내일이 되면 좋아진다는 따위의 말

나의 자유는 나의 죽음 뒤에는 필요 없다

내일의 빵으로는 나는 살 수가 없다

자유는

필요의 요구라는 대지 위에

경작되는 힘찬 씨앗

나 또한 여기에 살아 있으니

너희들과 마찬가지로 자유를 요구한다

<억압>

이제 꿈은

꿈꾸는 사람들에게

아무런 소용이 없다

노래가

노래 부르는 사람들에게

아무런 소용이 없듯이

어떤 나라에서는

캄캄한 밤

그리고 차가운 철조망만이

소용되고 있다

그러나 꿈은

돌아올 것이다

그리고 노래는

철창을 부수고야 말리라

<나 또한>

나 또한 아메리카를 찬미한다

나는 검은 얼굴의 형제이다

백인들이 들어오자

나는 부엌으로 쫓겨나서 밥을 먹어야 했다.

하지만 나는 웃었으며

맛있게 먹었고

무럭무럭 자랐다

내일이면

백인들이 몰려와도

나는 식탁에 남아 있을 것이다.

그때에는

아무도 감히 나에게

‘부엌에 가서 먹으라’고 말하지 못할 것이다.

뿐만 아니라

그들은 내가 얼마나 늠름한지 볼 것이며

스스로 부끄러워할 것이다.

나 또한 아메리카인이다.

시는 삶 자체에서 나오는 것이라 한다. 흑인 인권 운동이 용솟음치던 시대 속에서 한 흑인 청소부는 이런 말을 했다고 한다.

“우리는 이제 머리를 꼿꼿이 들었다. 하나님 앞을 제외하고는 다시는 머리를 조아리지 않을 것이다”

마찬가지다. 우리는 우리 자신을 존중하고 머리를 들었다. 숙이지 않고 머리를 꼿꼿이 들었다는 이유로 야유와 저주가 날아들고 법과 공권력이 위협하고 우리와 한 편인 것을 부끄러워하는 사람들도 늘어난다. (가난하고 힘없는) 이 편이 아니라 (부유하고 막강한) 저 편에 끼었으면, 공공의 복지가 아니라 성장과 경쟁력으로 난관을 타개했으면, 군축과 전쟁반대가 아니라 대결의 확산으로 세를 얻었으면 하는 속삭임들 사이로 용감하고 아름다운 시가 절실한 때이다.