인권교육이라는 걸 할 수 있을까? 가끔이나마 인권교육을 해달라는 요청을 받으면 덜컥 겁부터 났다. 내가? 교육을? 그것도 인권에 대해서? 인권운동의 언저리에 있으면서 늘 나를 초조하고 막막하게 만들었던 질문 “인권이 뭐예요?”를 찬찬히 풀어갈 자신이 없었다. 그 언저리에 막 당도했을 때나 십년이 지난 지금까지도, 상황은 크게 다르지 않았다. 그렇게 매번 웅크리고 두려워하던 차에 인권교육센터 들에서 진행하는 <인권활동가를 위한 인권교육_역량 튼튼 오르락 내리락 고개넘기>를 만났다. 나도 과연 인권교육이라는 걸 할 수 있을까?

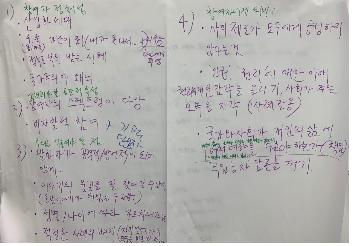

워크숍은 총 6회 나머지 1회는 시연으로 진행되었다. 워크숍에서 다룬 주제어는 존엄, 존중, 차이, 차별, 평등과 같이 매우 익숙한 단어들이었다. 차별금지법 제정을 반대하는 사람마저도 차별에 반대한다고 말하는 세상에서 인권을 이야기하는 것은 정말이지 익숙한 것을 낯설게 보기에서부터 시작해야 하는 일이었다.

워크숍 첫 날, 나는 내가 왜 인권교육을 꺼려왔는지를 확인받는 기분이 들었다. ‘팔짱 낀’ 시민이나 차별적 시선으로 가득한 사람과 대화해야 하는 상황 설정은 그야말로 나를 멘붕에 빠트렸다. 인천공항공사 비정규직 직원의 정규직 채용에 반대하는 사람에게 화를 낼 자신은 있었는데, 당신의 말이 왜 차별적인지를 설명할 말은 떠오르지 않았다. 분명히 사랑방 ‘인권으로 읽는 세상’ 기획 논의와 같은 회의에서도 늘 상 나누던 주제였는데도 말이다. ‘차별에 반대하긴 쉬워도 차별이 무엇인지 알기란 어렵다’는 말이 나를 관통하는 순간이었다.

그래서인지 워크숍 내내 들 활동가들이 어떤 방식으로 참여자들에게 이야기를 건네는가를 주되게 지켜보며 영감(?)을 얻었다. 인권교육은 그 참여자들의 다양한 조건, 예컨대 나이나 성별, 직급, 혹은 장소의 특징에 따라 고려하고 살필 지점이 다양했다. 돌이켜보니 나는 인권교육을 참여자들과 진지하게 듣고, 왜 참여자는 그렇게 차별적인 인식을 하게 되었는지를 고민해본 적이 없었던 듯하다. 그저 인권교육의 현장은 진행자와 참여자의 생각이 경합하는 장이고, 그 자리에서 진행자는 ‘내가 말하는 것이 인권적인 것이다’를 선언하거나 인정받는 일이라고 생각했던 것 같다. 그러니 인권교육이라는 걸 하기도 전에 지레 압도되지 않을 방도가 없지 않았을까.

그런 의미에서 이번 워크숍은 참여자들의 생각을 확장시키기 위해서는 기존의 차별적인 사고의 틀은 어떻게 만들어지는가에 대한 고찰, 결국 지금 사회가 생겨 먹은 모양을 깊이 고민해야 한다는 과제를 남겼다. 그래야만 차별을 정당화하는 사람에게 즉각적인 분노를 드러내지 않고, 그 사람이 가진 차별적 인식의 꼬리를 끈질기게 물으며 인권‘교육’이라는 걸 할 수 있지 않을까. 그래야만 인권의 논리를 내 안에서 잘 구성할 수 있지 않을까. 그래서 다시 차별, 존엄, 평등 등 이미 너무 익숙한 인권의 언어에 대한 고민을 새롭게 시작해보기로 했다. 이번 워크숍을 듣길 잘했다고 생각하는 가장 큰 이유를 꼽으라면 바로 이 지점이 아닐까 싶다.

모든 과정을 마친 후 다시금 인권교육센터 들이 쓴 워크숍 소개글을 읽어봤다. 인권교육은 인권적인 생각, 인권적인 방법, 인권적인 관계 맺기에 관한 것, 나는 설핏 그 의미를 알 것도 같다. 그리고 워크숍 덕분에 인권적으로 관계 맺는 방법으로의 인권교육을 한번 기획해볼 수도 있지 않을까하는 희미한 자신감도 얻었달까.