내가 처음 ‘비정규직’에 대해 알게 된 계기는 한국통신계약직노동자들의 투쟁이었다. 추위가 가시지 않은 겨울의 막바지에 대학로를 향하는 길가에서 그들은 모든 구호를 “죽여 밟아 묻어”에 이어 욕설과 함께 마무리하고 있었다. 생전 처음 마주하는 분노였다. 앞의 구호가 뭐였는지 정확히 기억은 안 나도 마무리 구호만은 기억하는 것을 보면 적지 않게 낯설었나 보다. 지금 생각해보면 이후에 ‘이중의 적’이라는 말로 표현할 수밖에 없는 그들의 500일을 그 자리에서 이해하기란 어려운 일이었다.

그 이후 ‘비정규직’은 나에게 점차 익숙한 단어가 되어갔다. 분노의 생소함이 가시지는 않았지만, 어쨌든 맞는 말이고 중요한 일이라고 생각해 뭐든 조금씩 함께 해나갔다. 그러던 어느 날, 월차휴가를 쓰겠다는 비정규직 노동자를 관리자가 병원까지 쫓아가 과도로 아킬레스건을 잘라버린 일이 있었다는 소식을 들었다. 현대자동차에서 일어난 일이었다. 나를 비롯해 함께 그 소식을 들은 사람들은 참담함에 말을 잃었다. 입에서 욕이 흘러나왔다. 당시 지하철 열차를 돌며 이 소식을 알렸을 때 나를 바라보던 사람들의 표정이 아직도 생생하다. 평소에는 고개도 안 들고 자기 할 일을 하던 사람들이 세상에 그런 일이 진짜로 있냐는 듯이 바라보고 있었다. 그 일이 일어난 공장이 내가 사는 이곳과는 너무 멀리 떨어져 있는 것 같았다. 누구나 다 휴가 쓰려다 칼을 맞으면서 사는 건 아니었다.

하지만 그 이후에도 ‘비정규직’이란 단어가 참담함으로 다가오는 일은 끊이지 않았다. 같은 해 비정규직 노동자대회에서 이용석이라는 이름의 근로복지공단 노동자가 스스로의 몸에 불을 붙인 것을 보았다. 열사라는 단어가 붙은 뒤에야 그의 얼굴과 죽음의 원인을 알게 되었다. 그 이후에도 열사는 이어졌다. 한동안 비정규직, 노동조합, 죽음이라는 세 단어는 쉽게 떨어지지 않았다.

조각 맞추기

김혜진의 비정규사회는 이렇게 다양한 계기로 ‘비정규직’을 경험하게 된 사람들이 비정규직 문제 전반을 아울러 이해할 수 있도록 도와준다. 저자는 새벽에 집을 나서 일을 마치고 다시 집으로 돌아오는 길에서 만나는 수많은 비정규직 노동자들을 하나하나 그리는 것으로 글을 시작한다. 다 읽은 후 돌아보니 가장 천천히 읽게 되는 부분이다. 저자의 활동으로 비춰볼 때 그 만남 하나하나를 포착하는 시선의 무게가 가벼울 리 없을 것이다.

하지만 이 책은 저자가 느꼈을 법한 그 무게를 감정 그대로 전하는 데 목적을 두지 않는 듯하다. 오히려 비정규직 문제의 전반적인 구조와 쟁점을 두루 다룸으로써 각자가 가지고 있을 나름의 경험과 질문을 어떻게 정리할지 안내한다. 또한 경험하지 못한 문제는 어떠한 것이 있는지에 대해 생각해보게 한다. 질문을 던지고, 관련한 사례를 소개하며, 문제의 핵심이 되는 법과 제도를 설명한 후, 나아가야 할 방향을 제시한다. 이를 통해 각자가 경험한 것과 경험하지 못한 것들을 하나의 비정규직 문제로 체계적으로 정리할 수 있도록 한다.

특히 저자는 그동안 언론에서 비정규직 문제의 극단적인 면을 드러냄으로써 그 심각성에 대한 인식을 확산시켰으면서도, 비정규직 문제가 보편적인 문제로 여겨지지 않게 되었다는 점을 지적한다. 흔히 충격적인 사건으로 기억되기 쉬운 비정규직 문제의 뿌리가 무엇인지를 이해하고, 그 사건이 일어나게 된 배경을 일부 특수한 경우의 문제가 아닌 우리 사회의 일반적인 문제로 이해하는 것이 중요하다는 것이다.

비정규직 문제에 관한 여느 르포나 에세이와는 달리 이 책이 딱딱하게 느껴질 수도 있다. 하지만 현재 비정규직 문제에 관해 던져진 질문과 던져야 할 질문에 대하여 저자의 풍부한 경험과 문제의식을 간결하게 정리한 것은 오히려 이 책의 취지에 부합하는 것이라 생각한다. 비정규직 문제에 대해 누구나 잘 알고 있다고 생각하지만, 사실은 일목요연하게 정리한 책 한 권 없었던 것이 현실이다. 이 책은 그 빈자리를 채우고 있다.

곁에

작년에 접한 중소기업중앙회 비정규직 여성노동자의 죽음은 1년이 넘은 지금도 머리를 떠나지 않는다. 2년간 7번의 단기간 쪼개기 계약, 일하는 동안 상급자와 회원들의 계속되는 성희롱과 거짓 정규직화 약속, 문제제기 후에 돌아온 집단따돌림이 그를 죽음으로 몰아갔다. 죽기 전에 그는 공인노무사가 되고 싶다는 말을 했다고 한다. 어떻게든 다른 사람들은 자신이 경험한 문제를 겪지 않게 하겠다는 마음이었을 것이다. 어제 만난 내 친구들과 별반 다르지 않을 그 노동자의 죽음은 비정규직이 일반적인 것이 되어갈수록 살다가 죽음을 생각하게 되는 경우도 흔한 일이 되어간다는 생각을 하게 했다. 많은 사람들에게 분노와 참담함이 일반적인 경험이 되는 만큼, 또한 그 경험들 사이에서 비정규사회를 바꾸기 위한 시도들이 끊임없이 비집고 나오고 있을 것이라는 생각도 하게 했다. 누가 얼마나 주목하는지와 상관없이 말이다. 일상이 된 분노와 참담함, 그리고 이를 극복하기 위해 비집고 나오는 꾸준한 시도들 곁에 언제나 이 책이 함께 하면 좋겠다.

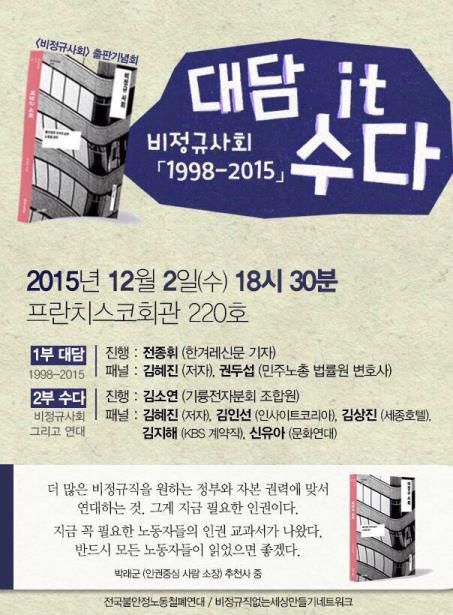

▲ 12월 2일 저녁 <비정규사회>에 대해 함께 이야기하는 자리가 준비되고 있다. 관심과 참여를 바란다.

덧붙임

유월 님은 불온한 책다방 들락날락에서 활동하고 있습니다.