“매주 꼬박꼬박 내던 것을 왜 갑자기 중단해요?”

<인권오름> 종간 소식을 접한 주변 사람들의 반응이다. 많은 사람들이 <인권오름>에 여러 인권운동의 현황과 소수자의제들을 한 곳에 모아놓은 것만으로도 의미가 있는데, 이렇게 종간하면 어떻게 할 거냐며 놀라움과 아쉬움을 표현했다.

나는 미안함에 쭈뼛 쭈뼛 “지금 상태로 발행하는 게 과연 인권오름의 목표를 제대로 실현한다고 자신할 수 없어서요. 발행은 할 수 있지만 이대로 발행하는 게 운동적으로 의미 있는지 고심하다 결정했어요. 함께 결정하지 못해 죄송해요.” 올해 내가 <인권오름> 편집인이라 더 그랬는지 모르겠다.

<인권오름>은 다양한 부문운동과 의제가 글로서 만나는 장(場)이었다. 여러 현장에 있는 사람들이 인권의 현실에 대한 고민과 함께 벼려야 할 인권의 가치들을 나누는 마당이었다. 비록 비좁은 마당일지라도 자유로웠고 즐거웠다. 그러나 오름의 글을 읽고, 때로는 인권의 현실이 주는 무거움에 잠을 못 자기도 했고, 때로는 미처 생각지 못한 인권감수성의 촉에 감탄하며 그렇게 인권을 나누고 배워갔다. 무엇보다 다른 매체에서는 쉽게 보기 어려운 인권의 목소리를 들을 수 있었다. 청소년, 이주민, 장애인, 성소수자 등 소수자운동이 담론을 벼리고 현실을 드러냈다.

<인권하루소식>과 달리 창간하면서 밝힌 기획력과 분석력을 담을 수 있는 깊은 이야기를 하겠다는 포부가 초기에는 조금씩 현실화되는 듯 보이기도 했다. 그러나 그것도 잠시, 발행되지 몇 년 되지 않아 달라진 매체환경과 운동의 성장을 반영하기에는 부족하다는 것을 깨달았다. 그래도 ‘인권매체의 존재’ 자체가 주는 힘을 알기에 매주 발행했다. 강산도 변한다는 10년째 되던 해 <인권오름>이 걸어온 길을 돌아보며 방향에 대해 논의했고 종간을 결정했다. 어떤 이는 매체를 발행하는 것만으로도 단체의 힘이 생기는데 그걸 걷어차는 건 무모하다고 했고, 어떤 이는 새로운 길을 걸어가기 위한 결단이라며 어깨를 토닥여줬다. 사실 결정을 해놓고도 잘한 결정인지 머리를 갸우뚱한 게 몇 번인지 모르겠다.

주류 언론조차 SNS의 발달에 맞게 수용자 중심으로 변화해가는 데 우리는 좋은 글을 쓰거나 여러 활동가들에게 요청해서 싣는 게 전부였다. 진보적 인권담론을 생산하자고 만든 매체인데, 담론은 누군가에게 가닿고 다시 회신이 돌아오는 나눔의 과정으로 만들어지는 것이다. 그런데 누가 읽는지, 읽고 난 후의 반응조차 감지 못하는 현실이었다. 더구나 인권운동의 각 영역별, 주체별로 성장해서 새로운 연대체를 만들고 각 단체는 웹진이나 매체를 만들고 있었다. 예전보다 소수자의제를 다루는 비마이너, 프레시안, 참세상 등 진보언론과의 접촉도 커졌다. 여러 장(場)들이 생겨나는 동안 인권오름의 자리는 점점 희미해지는 듯했다. 아니 새롭게 변모할 역량도 키우지 않은 채 겨우 발행만 하고 있었다. 미안했다.

대통령이 민주주의와 인권을 유린하면서도 ‘여성인권’을 말하는 세상, 국가인권위원회와 지자체의 인권조례가 있지만 권력의 인권침해에 면죄부를 주는 세상에서 운동은 앞으로 나가지 못 하고 있었다. 대중의 힘을 조직하지 않으면 바뀌지 않는 인권침해의 구조를 알기에 우리는 더욱 운동을 조직하는 일에 매진하기로 했다.

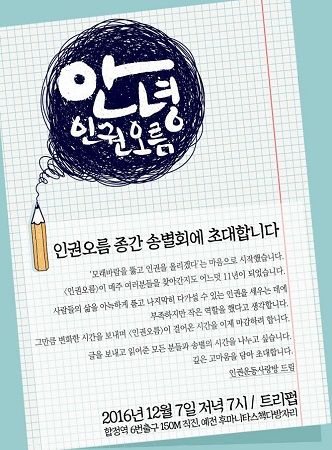

한 시대를 마감해야 하는 게 우리에게 주어진 임무라고 생각하며 <인권오름>을 떠나보낸다. 한동안은 시원함보다는 아쉬울 거 같다. 물론 지금은 12월 7일에 있을 종간 송별회 준비로 그런 감정에 깊게 빠져들지도 못하지만 말이다.

그동안 <인권오름>을 아껴주고 사랑해준 모든 사람들, 모두 고맙다. 미안함을 잊지 않고 더 열심히 활동하며 다른 길을 개척하겠다고 다짐한다. <인권오름>을 읽어주었듯이 인간의 존엄을 지키기 위한 여정에 같이 만나리라 믿는다. 스치듯 만나든 치열하게 만나든 우리의 인권의 가치가 실현되는 다른 세상을 꿈꾸는 동료들이 연을 이어가면 좋겠다.